Introduction

En Chine, le thé est bien plus qu’une simple boisson : c’est un art de vivre, une voie spirituelle et un miroir de la pensée philosophique. Depuis plus de 2 000 ans, la culture du thé a façonné des rituels, inspiré des poèmes et servi de support à la méditation. Cette étude explore les dimensions philosophiques, religieuses et esthétiques du thé en Chine, révélant comment une feuille infusée devient un symbole d’harmonie universelle.

Chapitre 1 : Les Racines Historiques de la Culture du Thé

- Des Légendes aux Textes Anciens

- La légende de Shennong, « Divin Agriculteur », qui découvrit le thé par hasard en 2737 av. J.-C.

- Le Classique du Thé (《茶经》) de Lu Yu (VIIIe siècle), premier traité systématique sur le thé, décrivant ses vertus et sa préparation.

- Le Thé comme Monnaie d’Échange

- La Route du Thé et des Chevaux sous les Tang (618-907), reliant la Chine au Tibet.

- Le rôle du thé dans les échanges diplomatiques, offert aux empereurs mongols ou aux ambassadeurs européens.

Chapitre 2 : Le Thé et les Trois Grandes Écoles Philosophiques

- Le Taoïsme : L’Équilibre entre l’Homme et la Nature

- Le thé comme expression du wu wei (non-agir) : simplicité des gestes, respect des éléments.

- Symbolisme de l’eau (yin) et des feuilles de thé (yang) dans l’alchimie taoïste.

- Le Bouddhisme Chan (Zen) : La Voie de l’Éveil

- La cérémonie du thé dans les monastères, ritualisée par le maître Zhao Zhou (IXe siècle) et sa célèbre phrase : « Bois ton thé ! »

- Le concept de ichigo ichie (un moment, une rencontre), emprunté plus tard par le Japon.

- Le Confucianisme : L’Ordre Social et la Modération

- Le thé comme outil de raffinement moral, promouvant la tempérance et le respect des hiérarchies.

- Les « salons de thé » des lettrés sous les Song, lieux de débat politique et poétique.

Chapitre 3 : L’Esthétique du Thé : Entre Minimalisme et Symbolisme

- Les Ustensiles : Une Poésie Matérielle

- Les théières en terre de Yixing, les bols Jian noirs des Song, les tasses en porcelaine bleu et blanc.

- L’importance des défauts naturels (asymétrie, textures) comme reflet de l’impermanence bouddhiste.

- Les Cinq Éléments dans la Cérémonie

- Le bois (feuilles), le feu (infusion), la terre (théière), le métal (bouilloire), l’eau : une interaction cosmique.

- L’Art Littéraire du Thé

- Les poèmes de Lu Tong (《七碗茶歌》) décrivant les sept coupes de thé comme étapes vers l’extase.

- Les peintures de Wen Zhengming (Ming) illustrant des scènes de dégustation dans des paysages idylliques.

Chapitre 4 : Les Rituels du Thé : Du Gongfu Cha à la Modernité

- La Cérémonie Gongfu Cha (工夫茶)

- Originaire du Fujian, une danse précise des gestes : rinçage, infusion courte, service en cercles concentriques.

- Philosophie sous-jacente : maîtrise du temps, concentration de l’esprit.

- Le Thé dans la Vie Quotidienne

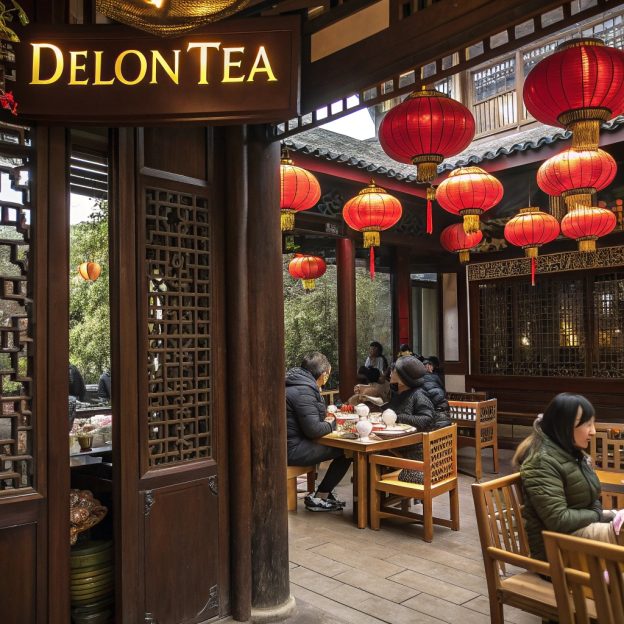

- Le thé des marchands (茶馆) sous les Qing, lieu de sociabilité populaire.

- Le « thé-bulle » (奶茶) contemporain à Taïwan : entre tradition et globalisation.

Chapitre 5 : Le Thé comme Métaphore de la Vie

- Les Quatre Vertus du Thé

- Harmonie (和), Respect (敬), Pureté (清), Tranquillité (寂) : principes codifiés sous les Ming.

- Le Cycle des Infusions

- Comparaison avec les étapes de l’existence : première infusion (jeunesse ardente), troisième infusion (maturité équilibrée).

- Le Thé et la Mort

- Offrandes de thé aux ancêtres lors du festival Qingming.

- Proverbe chinois : « Le thé froid ne se réchauffe jamais » — une allusion à l’irréversibilité du temps.

Chapitre 6 : Défis et Réinventions dans le Monde Contemporain

- La Standardisation vs l’Authenticité

- Menaces des plantations industrielles sur les jardins de thé anciens (ex. montagnes Wuyi).

- Labels de protection (ex. thé Pu’er AOC) et résistance des artisans.

- Le Thé à l’Ère Numérique

- Applications de méditation guidée par le thé (ex. « Tea Mindfulness »).

- Influence des réseaux sociaux : esthétique « tea porn » sur Instagram.

- Le Dialogue Interculturel

- Comparaisons avec le chanoyu japonais et le teh tarik malaisien.

- Le rôle des diaspora chinoises dans la diffusion de la philosophie du thé.

Conclusion

Le thé chinois, à travers ses nuances amères et sucrées, incarne une quête d’équilibre entre l’humain et le cosmos. Dans un monde en accélération, il rappelle l’urgence de la lenteur, transformant chaque gorgée en acte de résistance poétique. Comme l’écrivait le moine Linji : « Le thé n’a pas de goût, c’est le buveur qui lui donne un sens. »

Références et Outils pour l’Approfondissement

- The Classic of Tea (Lu Yu), traduction française par Éditions Philippe Picquier.

- Documentaire : Les Routes du Thé (Arte, 2021).

- Entretiens avec des maîtres de thé contemporains (Wang Wei, Taipei).

- Analyses comparatives avec la philosophie occidentale (ex. Le Thé et le Tao de François Jullien).